Wirtschaft und Finanzen

Die niederländische Wirtschaft entwickelte sich stabiler als vorab prognostiziert. 2024 wuchs das Bruttoinlandsprodukt um rund 1 Prozent. Gleichzeitig blieb die Arbeitslosigkeit niedrig bei etwa 3,7 Prozent. Auch für Beschäftigte gab es gute Nachrichten: Die Löhne stiegen stärker als die Inflation, wodurch die Kaufkraft um mehr als 3,5 Prozent zunahm.

Für viele Unternehmen bedeuteten Entlastungen bei der Energiesteuer eine spürbare Kostenreduktion. Allerdings: Die Energiepreise bleiben für Unternehmen in den Niederlanden ein Faktor, der die Wettbewerbsfähigkeit unter Druck stellt.

Viel kommuniziert, wenig getan: Ein spürbarer Abbau der Bürokratie stand auf der Agenda oben. Bis 2025 sollen in ausgewählten Branchen bis zu einem Fünftel der Vorschriften gestrichen werden. Das wäre eine große Entlastung vor allem kleinerer Betriebe, allerdings lässt sie weiter auf sich warten.

Innovation und Standortpolitik

Um die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu stärken, stockte die Regierung das Budget der staatlichen Investitionsbank „Invest-NL“ um 900 Millionen Euro auf. Damit sollen Zukunftsbranchen wie Halbleiter, Hightech und nachhaltige Energien unterstützt werden und die Niederlande weiter Innovationsstandort bleiben. Neue ausländische Handelsbüros und Kooperationen sollten niederländischen Firmen Türen in wichtige Wachstumsmärkte öffnen. Im Bereich kritischer Rohstoffe wurde die Strategie der Vorgängerregierung ausgebaut, um Abhängigkeiten von einzelnen Ländern zu verringern.

Was aber auch geschehen ist: Das niederländische Parlament hatte im April Kürzungen von 1,2 Milliarden Euro im Bildungssektor beschlossen, wovon rund 500 Millionen den Bereich Hochschule und Forschung treffen. Und das könnte Folgen für die Innovationskraft der Zukunft haben.

Infrastruktur

Die Regierung stellte mehr als 2,5 Milliarden bereit, um neue Wohngebiete mit Straßen und öffentlichem Verkehr zu erschließen. Ziel war auch, lange aufgeschobene Projekte von Autobahnen bis zu Wasserstraßen wieder aufzunehmen. Dabei stieß die Regierung jedoch u.a. auf das Problem des Fachkräftemangels.

Im Schienenverkehr laufen weiterhin Untersuchungen zur Lelylijn, sowie zur Nedersaksenlijn, für die das Kabinett in der Voorjaarsnota 2025 1,9 Mrd. € umgeschichtet hat. Zur kurzfristigen Entlastung des Straßenverkehrs hat das Ministerium zudem rund 290 Mio. € aus Restbudgets pausierter MIRT-Projekte für kleine Durchströmungs-Maßnahmen reserviert (z. B. zusätzliche Fahrspuren, Knotenpunkt-/Ampel-Optimierungen).

Klima und Energie

Entgegen der Erwartungen hielt die Regierung an den Emissionszielen für 2030 fest. Gleichzeitig beschloss man einen neuen (alten) Meilenstein der Energiepolitik: Vier zusätzliche Kernkraftwerke sollen entstehen und die Energieversorgung für Industrie und Privathaushalte gewährleisten, wofür rund 9,5 Milliarden Euro bereitstehen. Die Förderung von erneuerbaren Energien, vor allem Offshore-Windparks, liefen weiter.

Ein zentrales Problem war und ist der Netzausbau. Der Netzausbau sollte beschleunigt werden, doch die Realität bremst: Die Warteliste für Unternehmens-Anschlüsse ist zuletzt auf rund 14.000 gestiegen – und somit bleibt der Netzausbau eine der größten Herausforderungen, für die die neue Regierung nach einer Lösung suchen muss. Ministerin Sophie Hermans spricht von fehlenden ‘einfachen Lösungen’ – örtlich werden zu Spitzenzeiten sogar Gasgeneratoren eingesetzt, bis Ausbaumaßnahmen greifen. Förderprogramme für Wärmepumpen und Solaranlagen, insbesondere für Haushalte mit niedrigem Einkommen, liefen weiter, müssen aber durch den beschleunigten Netzausbau flankiert werden, damit sie ihre Wirkung entfalten.

Kontrovers in der Öffentlichkeit diskutiert wurde auch die vor einigen Wochen angekündigte Staatshilfe von bis zu 2 Mrd. € für die Dekarbonisierung von Tata Steel (insgesamt 4–6,5 Mrd. € Investitionen).

Die ursprünglich von der Koalition vorgesehene Anhebung des CO₂-Preises für die Industrie wurde gestrichen, was besonders energieintensiven Betrieben zu Gute kam. Ziel der Regierung: verhindern, dass energieintensive Betriebe im internationalen Wettbewerb benachteiligt werden.

Die Regierung trieb eine EU-weit abgestimmte Kostenverteilung voran: Sie unterstützte ein EU-Klimaziel für 2040, stärkte den EU-Emissionshandel, den neuen Handel für Wärme/Verkehr und den CO₂-Grenzausgleich und erarbeitete den niederländischen Sozialen Klimaplan für den EU-Sozialklimafonds. Auf nationaler Ebene wurde die geplante Erhöhung der CO₂-Industrieabgabe zurückgenommen, um Doppelbelastungen zum EU-ETS zu vermeiden.

Arbeitsmarkt und Migration

Migration war eines der entscheidenden Wahlkampfthemen, das für den Rechtsruck in den Niederlanden verantwortlich war. Und die strengeren Asylregeln waren zwei Jahre später der Auslöser für das Zerbrechen der Regierungskoalition und der Streit um die richtige Migrationspolitik sind auch in diesem Wahlkampf wieder eines der präsenten Wahlkampfthemen und Bestandteil der TV-Duelle gewesen.

Zugenommen hat das Bewusstsein, dass Arbeitsmigration als Thema brisanter ist als das Asyl politisch Verfolgter oder Kriegsflüchtlingen. Denn die niederländische Wirtschaft, allen voran in der Lebensmittelindustrie, kann zwar nicht ohne Arbeitsmigranten auskommen. Allerdings verstärkt die Unterbringung dieser Arbeitsmigranten ein anderes Problem: die Wohnungsnot, die ohnehin schon eines der drängendsten Probleme ist. Und führt dazu, dass viele Arbeitsmigranten in prekären Verhältnissen untergebracht sind. Eine Aufgabe, die nach wie vor ungelöst ist und nun ebenfalls auf die neue Regierung wartet.

Die Opposition wirft der Koalition und insbesondere Geert Wilders PVV unisono vor, beim Thema Migration "nicht geleifert zu haben".

Der niederländische Arbeitsmarkt ist weiterhin angespannt, weil viele Stellen unbesetzt bleiben. Das Mitte-Rechts Kabinett setzt mit Fachkräftequalifizierung und besseren Arbeitsbedingungen darauf, mehr Menschen im Inland zu mobilisieren. Der Regierung ist es gelungen, Asylbewerbern einen schnelleren Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Ein Schritt, der nicht nur die Integration beschleunigt, sondern auch bestehende Engpässe in Branchen wie Logistik und Gastronomie abmildern soll.

Digitalisierung

Unter dem Schlagwort ‚Nederlandse Digitaliseringsstrategie‘ hat Den Haag die Digitalstrategie erneuert und den Ausbau kombinierter Digital-/Vor-Ort-Dienste gestartet. Die Erreichbarkeit hat sich verbessert, sie ist aber noch nicht überall am Ziel.

Eine Stärkung gab es im Bereich Cyberkriminalität: Mit Blick auf zunehmende Hackerangriffe wurden Behörden und kritische Infrastrukturen besser geschützt. Gleichzeitig setzte die Regierung auf mehr digitale Souveränität und europäische Kooperation in Schlüsseltechnologien wie KI und Halbleitern.

Wohnungsbau

Beim ewigen Thema des Wohnungsmangels, hatte sich die Regierung Schoof und insbesondere die BBB, die das Bauministerium leitete, ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: 100.000 neue Wohnungen pro Jahr sollten entstehen. Dafür wurden rund 5 Milliarden Euro an Fördergeldern bereitgestellt, zusätzlich zu Mitteln für die Erschließung der Baugebiete. Neu ist dabei ein Finanzierungsmodell, das Kommunen direkt für jede fertiggestellte Wohnung belohnt und nicht nur Planungen. Der Ansatz sollte Bauprojekte beschleunigen und Planungsverfahren verkürzen. Auch Investoren erhielten Anreize, insbesondere im Bereich bezahlbarer Mietwohnungen. Erleichterungen bei Bauvorschriften sollten Umnutzungen von Büros oder das serielle Bauen beschleunigen. Tatsächlich nahm die Bautätigkeit etwas zu, allerdings ist das selbst gesteckte Ziel längst nicht erreicht. Denn ein anderes niederländisches Problem bremst den Wohnungsbau: Stickstoff. Ein weiteres zentrales Problem, für das die neue Regierung nach Lösungen suchen muss.

Sicherheit und Außenpolitik

Die Bekämpfung der organisierten Kriminalität erhielt zusätzliche Mittel, insbesondere für digitale Ermittlungen. Auch die Unterstützung der Ukraine wurde fortgeführt und teilweise verstärkt. Und die Niederlande stimmten - nach innenpolitischen Kontroversen - auch dem NATO-Beitrag in Höhe von 5 Prozent zu.

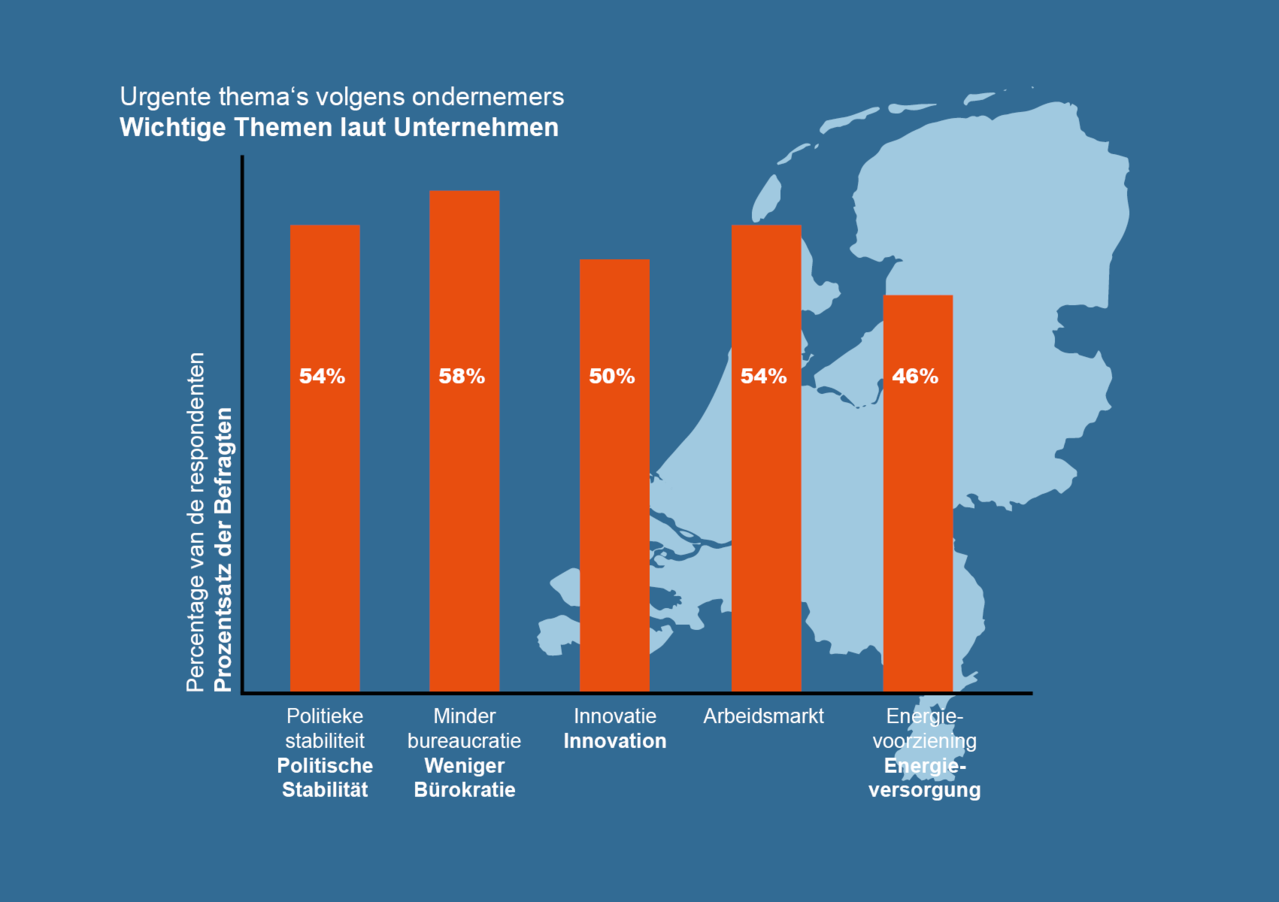

Was vom Kabinett Schoof bleibt: Es ist nicht nichts passiert in den vergangenen Monaten - aber es wäre deutlich mehr drin gewesen. Brisante Themen wie Netzausbau, Stickstoff und Arbeitsmigration sind noch immer ungelöst, vor allem aber sorgt die Instabilität und Planungsunsicherheit die Unternehmen. Und Investitionen in den Standort finden nur statt, wenn die Rahmenbedingungen stabil und berechenbar sind.

Text: Maximilian Dahlke, Janine Damm

Bild: Valerie Kuypers (Rijksoverheid)